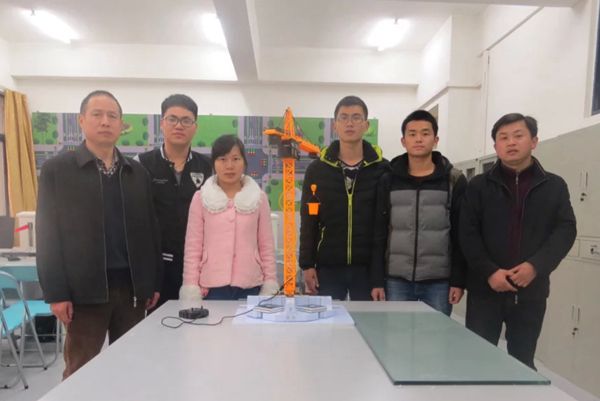

提到建筑施工工地,我們總會聯想到漫天的揚塵、臟亂的現場、到處可見的混凝土亦或是如“怪獸”般龐大的塔式起重機等等。據了解,截至2013年底,中國塔式起重機保有量達到37.2—40.3萬臺,占世界塔機保有量的一半以上。其中的現澆混凝土基礎工期長、花費費用高,容易影響后期施工工程。近日,在我校建筑工程系劉金龍、王雪冰老師指導下,由張洋、石呂婷、劉子祥和王浩慶4名學生組成的團隊就現澆砼基礎的缺陷研發出了組裝式塔機基礎,獲得第六屆“挑戰杯”安徽省大學生課外學術科技作品競賽二等獎。

“我們建工系的學生,對建筑工地特別敏感。畢業之后接觸最親密的也是工地。”張洋講到,“大二在工地認知實習,我真正感受到了工地環境的惡劣,也認識到了工地現有塔機基礎的缺陷。”有了這個認識后,張洋和其他三人一起組隊,決定設計一種可以改善現有基礎缺陷的組裝式塔機基礎。他們在科技制作和結構方面進行了主要設計。

科技制作巧設計

“現澆混凝土需要28天左右的工期,每座基礎大約花費2萬元,并且在接下來的施工工程中不可重復利用。”張洋告訴記者,針對這些問題,他們設計出了組裝式塔機基礎,它通過無粘結預應力水平連接系統,將混凝土預制構件組合連接成為一個可組合、分解、搬運、重復使用的新型基礎,成功克服了現澆砼的缺陷。

組裝式塔機基礎平面呈圓形,有別于建筑工地上常見的矩形混凝土基礎平面。構件之間有抗剪凹凸件、抗側移凹凸件,還有防止碎屑影響安裝就位的空隙構造,這些制作中的設計更加方便構件的組裝和使用。他們這個團隊通過對塊件間的摩擦力、鋼絞線之間的軸力、支座荷載應力集中及組裝塔機整體抗傾覆安全穩定性系數等進行重復計算,反復思考討論,才設計制作出組裝的構件。

構造簡單優點多

張洋說,“組裝式塔機主要由3個部分組成,各個構件通過組裝成為一體,不用的時候也可以將之拆卸,然后將它搬走。”相比現澆混凝土基礎而言,安裝拆卸速度快,為減短工程的工期創造了條件,同時,它可以重復使用上百次,不僅帶來了巨大的經濟效益,還節約了大量的水泥、鋼材、砂石料、水等資源能源,提高了資源利用率。而且,組裝式塔機基礎在施工過程中減少了環境污染,為實現“綠色施工”創造了條件,為保護環境發揮了主要作用。

他們也通過科學計算得出,直徑7m的塔機基礎,地基承載力能夠達到120kpa,達到了塔基基礎的地基承載力標準,可以安全使用。此外,該組裝式塔機基礎還可以根據地基的實際情況,調節塔機基礎的大小,實用性很強。(宣傳部 校新聞中心學生記者 裴麗娜 魏祥紅 指導教師 汪文忠)